CARL ist der Alterung auf der Spur

Weltweit einmaliges Forschungszentrum für die RWTH

Mit dem CARL - dem Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems - hat der BLB NRW für die RWTH Aachen ein im weltweiten Maßstab einmaliges Zentrum zur Forschung an Batterien und Leistungselektronik realisiert.

Die markant zulaufende Spitze des CARL

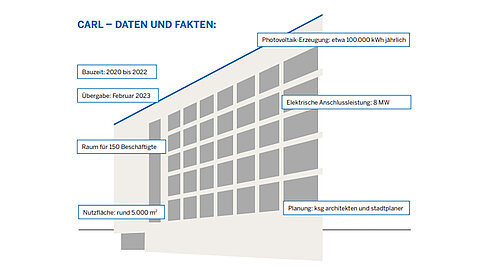

Das CARL ist ein interdisziplinäres Forschungszentrum, an dem 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RWTH, des Forschungszentrums Jülich und des Helmholtz-Instituts Münster wegweisende Forschung betreiben können. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stammen aus den Disziplinen Chemie, Physik, Mathematik und Informatik sowie Materialwissenschaft, Maschinenbau und Elektrotechnik. Auf 5.000 Quadratmetern Nutzfläche stellt ihnen das CARL eine einmalige Forschungsinfrastruktur rund um das Thema Alterung und Lebensdauer von Energiespeichern und Leistungselektronik zur Verfügung.

Eine interessante Übersicht zu den Daten und Fakten des CARL.

In den speziell ausgestatteten Laboren des Zentrums können Materialien, Batteriezellen, Module und komplette leistungselektronische Systeme ganzheitlich auf ihre Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer untersucht werden. Dadurch werden Entwicklungszyklen von neuen Materialien bis hin zur Markteinführung erheblich beschleunigt. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland und Europa in den Schlüsseltechnologien Batterien und Leistungselektronik.

Unterirdische Laborräume und vielfältige Forschungsmöglichkeiten

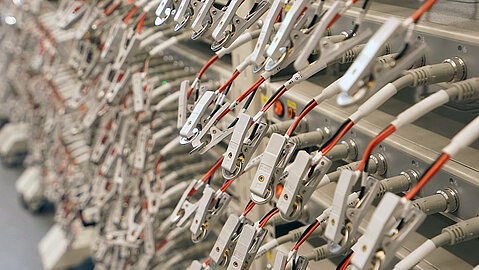

Die Forschenden haben Zugriff auf drei Laborbereiche mit verschiedenen Einrichtungen. So befinden sich im ersten auf insgesamt sechs Etagen Veranstaltungsräume, Elektronik- und Chemielabore sowie Büros. In zweiten Bereich können Umwelttests an Batterien und leistungselektronischen Systemen durchgeführt werden und der dritte hält 40 Laborcontainer für Langzeittests an Batterien oder anderen Energiespeichern bereit.

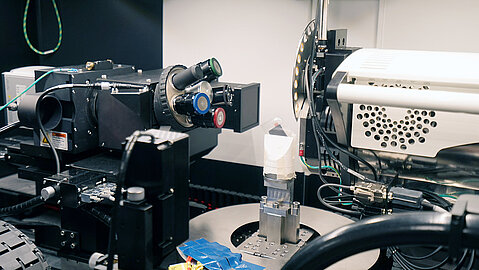

Es gibt unterirdische Räume mit Abschirmung gegen elektromagnetische Felder, deren Temperatur von Präzisionsklimasystemen dauerhaft konstant gehalten wird. Hier stehen etwa empfindliche Computertomographen und Elektronenmikroskope mit Auflösungen bis in den Nanometerbereich, also in der Größenordnung kleiner Viren. Am anderen Ende des Gerätespektrums arbeiten drei 40-Tonnen-Shaker für Erschütterungsprüfungen. Deren Vibrationen werden über Druckluftfedern vom restlichen Gebäudefundament entkoppelt, sodass Mikroskope und andere empfindliche Geräte in den übrigen Gebäudeteilen nicht gestört werden.

In einem über 500 Quadratmeter großen Chemielabor können Batteriezellen und -materialien auf verschiedenste Arten analysiert werden. Auch ein sogenannter Trockenraum steht zur Verfügung. Unter speziellen Umweltbedingungen können hier bei einem Taupunkt von -60 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von nahezu 0% sogar Prototypenzellen mit Lithium aufgebaut werden.

Ina Brandes

Ina Brandes

"Unser Alltag ist ohne smarte Batterietechnik nicht mehr vorstellbar. Smartphones, Elektromobilität, Medizintechnik – überall sind schlaue Energiespeicher verbaut, die das Leben der Menschen erleichtern. Fortschritte in der Batterietechnologie sind deshalb von großer ökonomischer und ökologischer Bedeutung. Von den Erkenntnissen der exzellenten Forscherinnen und Forscher hier in Aachen werden sehr viele Menschen profitieren."

Diese einmalige Laborinfrastruktur und das Spezialwissen der unterschiedlichen Fachrichtungen machen es möglich, etwa die komplexen Alterungsphänomene von Energiespeichern und Leistungselektronik zu verstehen. Erst durch dieses Verständnis ist es beispielsweise möglich, die Auswirkungen von sportlichem oder defensivem Fahrverhalten oder den Einfluss von unterschiedlichen Klimabedingungen auf die Materialstruktur einer Batterie zu untersuchen und zu verstehen. Auch die Folgen von Leistungsschwankungen auf die Haltbarkeit von Lötverbindungen und andere hochbelastete Halbleiterstrukturen, zum Beispiel im Stromnetz oder an Windkraftanlagen, lassen sich so erforschen.

Bis zu 100.000 kWh Solarstrom pro Jahr

Für die Versorgung der elektrischen Prüfaufbauten steht eine Anschlussleistung von insgesamt acht Megawatt zur Verfügung. Einen Teil davon, bis zu 100.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, erzeugt eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Laborcontainer. Dies entspricht etwa dem Verbrauch von 25 Vierpersonenhaushalten.

Finanziert wurde der Forschungsbau durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung.