Kunst für das IUF

Heike Weber und Walter Eul überzeugen mit ihrem Entwurf "Brains" für das Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung

Die Gewinner im Realisierungswettbewerb Kunst und Bau für den Neubau des Leibniz-Instituts für umweltmedizinische Forschung stehen fest. Drei verschiedene Werke von Heike Weber und Walter Eul sollen im Neubau Kunst erfahrbar machen.

Aufgabe

Ausgelobt wurde die künstlerische Ausgestaltung dreier Bereiche im Neubau des IUF. Die Arbeit sollte auf die geplante Nutzung abheben, eine Identifikation der Mitarbeitenden mit ihren Arbeits- und Forschungsinhalten erlauben und zudem, wenn möglich, eine öffentliche Teilhabe an dem künstlerischen Werk durch eine Sichtbarkeit im Außenbereich ermöglichen.

Auf einen Blick

-

Teilnahmeberechtigte

- per Vorauswahl festgelegt

-

Abgeschlossen seit dem

12.02.2025

Bei einer fachkundig begleiteten Künstlervorauswahl wurden insgesamt fünf TeilnehmerInnen beziehungsweise Teams zum Wettbewerb eingeladen. Vier reichten einen Beitrag ein. Ein Preisgericht kürte Weber und Eul im Februar 2025 zum Sieger des Wettbewerbs.

Umweltmedizinische Forschung in neuer Umgebung

Der Neubau bildet den Auftakt zur Entwicklung des "Campus auf'm Hennekamp". Der sechsgeschossige Gebäudekomplex bietet Raum für moderne Büro- und Laborflächen. Ein Fokus lag bei der Planung auf einer nachhaltigen, zukunftsweisenden Fassadengestaltung bestehend aus großzügigen Festverglasungen, PV-Modulen sowie an die Himmelsrichtung angepassten begrünten Fassadenelementen.

Die Visualisierung zeigt den geplanten Neubau auf dem "Campus auf'm Hennekamp" in Düsseldorf.

Drei Gebäudebereiche wurden den Künstlern zur Gestaltung angeboten:

- das Hauptfoyer

- der acht-meter-hohe Luftraum mit großformatiger Glasfront über dem Eingangsbereich

- der ebenfalls acht-meter-hohe Eckkubus mit skulptural gestalteter Freitreppe und zweiseitiger zur Straßenseite gewandter Glasfront

Brains von Heike Weber und Walter Eul

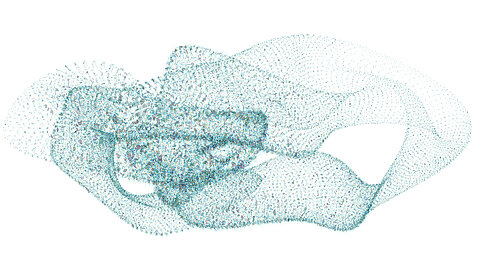

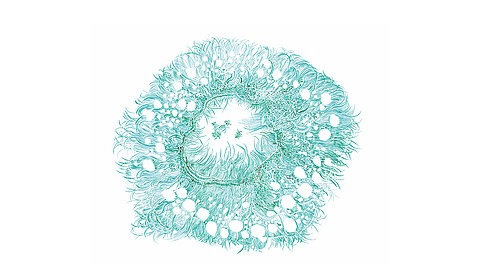

Das Team entwickelte eine Folge von drei Werken, die alle auf ein eigenkreiertes mathematisch-geometrisches Symbol Bezug nehmen: Der Organismus (Symbol: Kreis) reagiert auf diverse Umwelteinflüsse (Symbol: Tangenten). Die stetige Veränderung der Umwelteinflüsse durch beeinflussbare und unbeeinflussbare Faktoren verformt das Grundsymbol zu einer Bézierkurve, deren Form künstlerisch aufgenommen wird.

Für die drei Gebäudebereiche wurden drei verschiedene künstlerische Ausdrucksformen gewählt:

- Im Foyer entsteht durch Computeranimation der Wanddruck einer unendlichen Schleife, die aus 21.605 individuellen sich nicht wiederholenden Kurvenformen besteht.

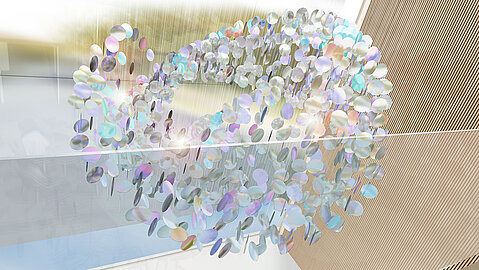

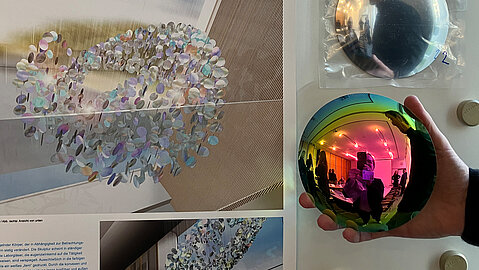

- Eine groß dimensionierte Hängeskulptur aus sich spiegelnden, unterschiedlich beschichteten Uhrgläsern bildet die Bézierkurve im zweigeschossigen Luftraum auf der Eingangsseite nach.

- Im letzten zur Verfügung stehenden Raum zeigt eine größere Anzahl Relief-Skulpturen aus Aluminium, angebracht an den großformatigen Holzpaneelen der freien Innenwand und gut sichtbar durch die auch der Straße zugewandte zweiseitige Fensterfront, das Kernsymbol in seiner Reinform.

Die Jury gab der Überzeugung Ausdruck, dass die Künstlerin und der Künstler aus einem einmal gefundenen Symbol drei stringente, auf die architektonischen Gegebenheiten bezogene Werke entwickelt haben. Gleichermaßen überzeugte der kluge Umgang mit der Funktion des Gebäudes als Institut empirischer umweltmedizinischer Forschung und dessen architektonischer Hülle.

Eingereichte Arbeiten

Heike Weber und Walter Eul: “Brains”

Alex Grein: "Einwirkung/Auswirkung"

Andreas Greiner und Takafumi Tsukamoto: "Meeresleuchte"

Gabriele Oberkofler: “Wachsende (Zell-)-Kulturen”

Das Preisgericht

Das Preisgericht tagte am 12. Februar 2025 in der BLB NRW Niederlassung Düsseldorf.

Das Preisgericht

Das Preisgericht tagte am 12. Februar 2025 in der BLB NRW Niederlassung Düsseldorf.

Stimmberechtigte Jury-Mitglieder:

- Prof. Peter Gorschlüter, Direktor des Museum Folkwang, Essen

- Dr. Linda Walther, Direktorin des Josef-Albers-Museum Quadrat, Bottrop

- Dr. Falk Wolf, Kurator der Kunstsammlung NRW, Düsseldorf

- Ulrike Scherbaum, Leiterin des Referates 623, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen in Vertretung von Frau Prof. Frances Scholz, Lehrtätigkeit an der Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig und freischaffende Künstlerin, Köln

- Prof. Jean Krutmann, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Instituts für umweltmedizinische Forschung, Düsseldorf

- Gabriele Willems, Geschäftsführerin BLB NRW, Düsseldorf

- Stefan Bötel, Geschäftsführer von Nickl & Partner Architekten AG, München

Teilnehmende ohne Stimmrecht:

- Elke Kolfen, techn. Leiterin der Niederlassung Düsseldorf des BLB NRW

- Jutta Rütering-Stommel, Abteilungsleiterin (Abt. Baumanagement)

- Peter Mucha, Team Forschungsneubau IUF (Abt. Baumanagement)

- Nina Kemmann, Team Forschungsneubau IUF (Abt. Baumanagement)

- Nicole Zander-Linsel, Presse und Kommunikation des BLB NRW, NL D

- Anne Röttsches, Presse und Kommunikation des BLB NRW, NL D

- Katrin Odinius, Netzwerk Kunst und Bau des BLB NRW

- Bettina Fleischhauer, Team Forschungsneubau IUF für Kunst und Bau IUF

Was macht das IUF?

Das IUF arbeitet seit 2001 als Forschungsinstitut in Düsseldorf mit heute durchschnittlich 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gegründet wurde es als eigenständiges, gemeinnütziges Unternehmen. Seit 2011 ist das IUF Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und wird von Bund und Land - dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung - gefördert.

Das Institut untersucht, ob und wie Umweltfaktoren von globaler Bedeutung die menschliche Gesundheit schädigen. Hierzu gehören aktuell vor allem Schwebstaubpartikel (Feinstaub, aber auch Mineralstäube aus Wüsten), bestimmte Gase wie NO2 oder Ozon, ausgewählte Chemikalien (z.B. Pestizide) und Strahlung (v. a. Bestandteile des natürlichen Sonnenlichts).

Das hierbei gewonnene Wissen wird zur Prävention genutzt. Staatliche Behörden oder Regierungen werden bei der Entwicklung von Strategien zur Begrenzung umweltinduzierter Gesundheitsschäden beraten. Es werden außerdem Produkte entwickelt, mit deren Hilfe sich vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Kinder, ältere Personen oder Menschen mit Erkrankungen besser schützen können.